Il 27 gennaio di settant'anni fa le truppe dell'Unione Sovietica sfondarono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, il più noto campo di sterminio del Terzo Reich. Insieme a Birkenau e Monowitz ha rappresentato il più grande orrore del dominio nazista in Polonia, la quale, senza volerlo, è diventata la sede della "soluzione finale". Ad Auschwitz ed in tutti i campi hanno trovato la morte milioni di ebrei, zingari, omosessuali, persone di colore, comunisti, partigiani, prigionieri politici, disabili fisici e mentali. Ma ovviamente, e giustamente, quando si parla di campi di sterminio si parla di Shoah, poiché si stima che siano stati circa sei milioni gli ebrei che sono morte tra filo spinato, camere a gas, morsi della fame, violenze, stupri e la loro totale deumanizzazione.

Perché è questo ciò che più dovrebbe far riflettere, quando si parla di campi di sterminio nazisti: la deumanizzazione di chi veniva internato. Venivi innanzi tutto separato dalla famiglia, nel migliore dei casi quando venivi prelevato, nel peggiore (poiché a morire era la famiglia intera) durante lo smistamento tra i vari campi o tra i vari bracci dello stesso campo; in questo modo venivano negati totalmente i tuoi rapporti sociali, le tue relazioni, il tuo "essere per altri". Poi venivi spogliato di ogni tuo avere, dai vestiti alle fotografie, dai documenti ai pochi oggetti di valore che potevi avere addosso, e l'unica cosa che potevi indossare era una tuta da lavoro; in questo modo eri agli occhi di chiunque indistinguibile, anche perché i capelli ti venivano tagliati, la barba anche, e non vi era più modo di autodeterminarsi, di differenziarsi rispetto agli altri. Infine venivi privato del tuo nome, divenivi un numero, uno dei tanti. E chissà quanti si sono dimenticati, a causa delle sofferenze patite, il proprio nome, la propria storia, il proprio vissuto.

L'uomo ha la necessità di distinguersi per, innanzi tutto, ritrovarsi giorno dopo giorno, riconoscersi, rincontrarsi, e poi per farsi ditinguere, ritrovare, riconoscere, rincontrare dagli occhi degli altri. Ma questo è stato assolutamente reso impossibile ad Auschwitz, così come negli altri campi di concentramento. E così, oltre alla violenza, all'odio, al Male, nei campi regnavano anche l'alienazione, l'annullamento.

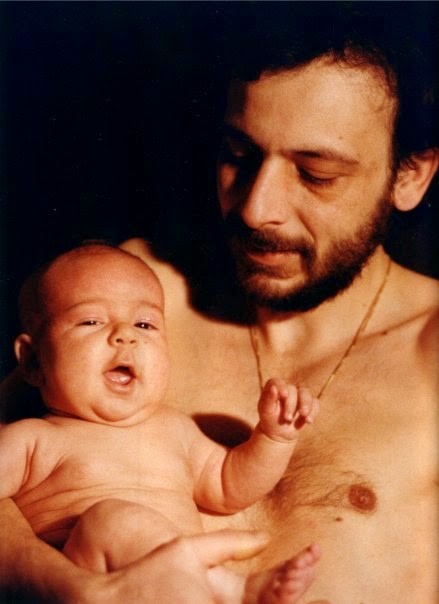

Solo a pensarci mi vengono i brividi, e credo che io in un contesto del genere impazzirei molto, molto in fretta. Perché in modo quasi naturale spesso, a partire dal corpo, ma senza alterarlo, mi sono trovato, da sempre, a distinguermi dagli altri: da quando ho quattro anni ho periodicamente portato i capelli lunghi, da quando mi sono spuntati i primi peli sul viso ho quasi sempre tenuto la barba, e mai ho pensato a rasarmi il petto, tanto meno le braccia o le gambe. Mi son sempre ritrovato nel mio aspetto, e spesso il mio aspetto mi ha contraddistinto in vari ambiti, rendendomi anche, in certe circostanze, ad essere oggetto di prese in giro e di scherno. Allo stesso tempo ho comunque sempre cercato di essere coerente al mio aspetto, poiché quest'ultimo dev'essere lo specchio dell'essenza. Ecco, quei milioni di detenuti dei campi di concentramento sono stati privati del loro aspetto, del loro specchio, è stata negata loro la possibilità di mostrarsi agli altri. E per gli Ebrei il discorso era già cominciato quando ancora erano "liberi", ma ghetizzati nelle grandi città europee dominate dal nazismo. Può sembrare un discorso inutile, poco importante di fronte all'orrore dei numeri a sei zeri che rappresentano le vittime della follia di Hitler. Ma si ricade nello stesso discorso: i morti sono numeri, non una lista infinita di nomi. Pensate se anziché dirvi: "durante l'egemonia nazista, in Europa sono stati perseguitati ed uccisi quindici milioni di ebrei", vi dicessero" "L'egemonia nazista, che ha perseguitato per dodici anni gli ebrei, ha portato alla morte di Aaron, Marco, François, Yvonne, Mary, Catiuscia, etc etc", e per ogni nome vi venisse raccontata la storia che quel nome ha rappresentato. Per qualche mese, per alcuni anni, per mezzo secolo. Certo, sarebbe una cosa lunga raccontare 15 milioni di storie. Ma penso ne basterebbero due o tre per capire chiaramente che piaga assurda sia stato Adolf Hitler (ed i suoi alleati italiani e spagnoli) per il mondo intero, quanto sia assurdo rievocarlo adesso, quanto sia malato il provare a giustificare i campi di concentramento richiamando gli errori di altri (leggasi foibe o gulag); perché sia chiaro, non è che se qualcun altro sbaglia automaticamente cancella il tuo errore, semplicemente mostra al mondo che anche lui ha i suoi terribili scheletri nell'armadio.

L'alienazione è una delle più pericolose meccaniche che possa investire un uomo, una comunità, una categoria, una nazione intera. E fa strano pensare che un filosofo tedesco dell'800, George Hegel, abbia parlato di alienazione portata dal lavoro industriale, dall'impossibilità dell'operaio, una volta inserito in catena, di riconoscersi in ciò che produce. Che sia salariato come nelle fabbriche o che sia forzato, imposto, fino a renderlo causa di morte nei campi di sterminio, poco cambia. E fa ancora più strano pensare a come un assioma della filosofia del cristianesimo protestante sia stato leggermente modificato e reso il manifesto di Auschwitz: Arbeit Macht Frei, Il lavoro rende liberi. E del resto il protestantesimo ha aperto la strada proprio alla soggiogamento dell'operaio durante le rivoluzioni industriali: caro fedele, vai e spaccati la schiena sedici ore nelle fonderie, al telaio, nelle miniere; soffrirai la fame, vivrai in miseria, morirai giovane; ma tranquillo, c'è il paradiso che ti aspetta. E sempre il protestantesimo ha dato modo agli industriali di essere il più spietati possibile, perché se è vero che nella dottrina protestante si parla di non-importanza degli atti compiuti in vita, è anche vero che se quando la morte ti coglie lo fa circondata dalle tue ricchezze, il tuo posto in paradiso non solo sarà confermato, ma reso ancora più meraviglioso dagli optional che potrai "comprarti" con i tuoi tesori terreni. Roba da pazzi, no!?

E tutto ciò cosa ha portato? Ha portato a ridurre ad oggi il ricordo unanime, il cordoglio periodicizzato, lo stringersi attorno a chi ancora porta i segni di questa mattanza. Ma ci si dimentica di tutto ciò il giorno dopo, oltre a neanche rendersi conto che i segni di questa mattanza ce li abbiamo ancora ben visibili addosso. "Il fascismo è una diretta conseguenza del capitalismo", tant'è che ne abbiamo le dimostrazioni ogni giorno. Cos'è il fondamentalismo islamico? Fascismo. Cos'è l'interventismo americano in ogni zona del mondo che non accetta di sottostare alle sue leggi di mercato? Fascismo. Cos'è il massacrare psicologicamente milioni di lavoratori in Italia, costringendoli o a lavorare fino a pochi anni dalla morte naturale o mettendoli nella condizione di non lavorare mai, perché lavoro non ce n'è, o meglio non lo si vuole rendere disponibile, perché gli investimenti vanno indirizzati in settori che interessano a pochi, a volte a nessuno, anziché per sfruttare terreni fertili in grado di fornire lavoro e benessere a tutti? Fascismo (Ah già, però il fascismo in Italia ci ha dato le pensioni, "Mussolini ha scritto anche poesie" e le opere di bonifica ci hanno regalato la splendida Latina. Il fascismo ha fatto anche cose buone, già, me ne dimentico sempre, e di conseguenza è una cosa meravigliosa...).

Sfruttiamole a pieno, queste giornate di commemorazione: che sia la giornata in ricordo della Shoah, che sia la Festa dei Lavoratori, la Festa della Donna, la Festa della Liberazione. Sfruttiamole a pieno, risvegliamo i nostri interessi riguardanti le dinamiche che hanno portato alla necessità di queste giornate... forse un giorno saranno inutili, e lo spero davvero. Quando diventeranno inutili sarà perché sono stati così interiorizzati i motivi che le hanno determinate e le cause che portano avanti, che saranno un elemento innato di ognuno di noi.

E' un po' come quando sostengo che sarebbe meraviglioso non si dovesse più parlare di pace... significherebbe che la guerra è soltanto uno spettro ormai anni luce lontano dall'attualità.

Dall'album Arbeit Macht Frei degli Area ho scelto questa canzone, dedicata al popolo palestinese, che da settant'anni, anche a causa del genocidio degli ebrei, si ritrova a vivere una condizione alquanto simile. E che faccia riflettere questa cosa, perché è un cerchio, è un effetto domino. Oggi A è carnefice e B è vittima; il giorno dopo B è carnefice e C è vittima, e così via.. spero che non si arrivi alla fine dell'alfabeto, spero non si "ripassi dal via", perché se succederà credo saranno ben poche le persone che potranno ancora testimoniarlo.

Stefano Tortelli

.jpg)

.jpg)